Si le Laos devait s’identifier à un instrument de musique, ça serait le khène. De par son histoire, ses caractéristiques instrumentales et par son rôle dans la société laotienne, cet orgue à bouche est très populaire dans le pays du million d’éléphants.

Les origines laotiennes du khène

L’histoire du khène est très ancienne, remontant potentiellement à l’âge du bronze. Il fait partie d’une grande famille d’instruments d’Asie du Sud-Est, les orgues à bouche à anche libre. Si le khène est visiblement apparenté au sho japonais mais surtout au cheng chinois – khène et cheng – sont par ailleurs phonétiquement identiques, le cheng chinois diffère du khène par sa forme, étant circulaire au lieu d’être rectangulaire.

Son invention est liée à deux légendes, les plus connues étant celles de la légende laotienne de l’oiseau, où une veuve laotienne ne supportant plus sa solitude, mais envoûtée et apaisée par le chant d’un oiseau reproduit un instrument pour imiter son son. Un roi serait tombé sous son charme en entendant sa musique. Le nom “khène” viendrait de la phrase que ce roi lui aurait prononcé : “Gnanh khène” signifiant “trop agréable à écouter”.

Une seconde légende, issue du peuple hmông, raconte l’histoire d’une fratrie de six personnes endeuillées par la mort de leurs parents, décide de sceller leur union et de chanter d’une seule voix, via cet instrument dont les tuyaux de bambous sont indissociables.

Selon certains chercheurs en ethnomusicologie, cet ancrage historique voire légendaire et l’absence d’autres influences musicales dans le pays permettent d’affirmer que le khène est un instrument autochtone du Laos.

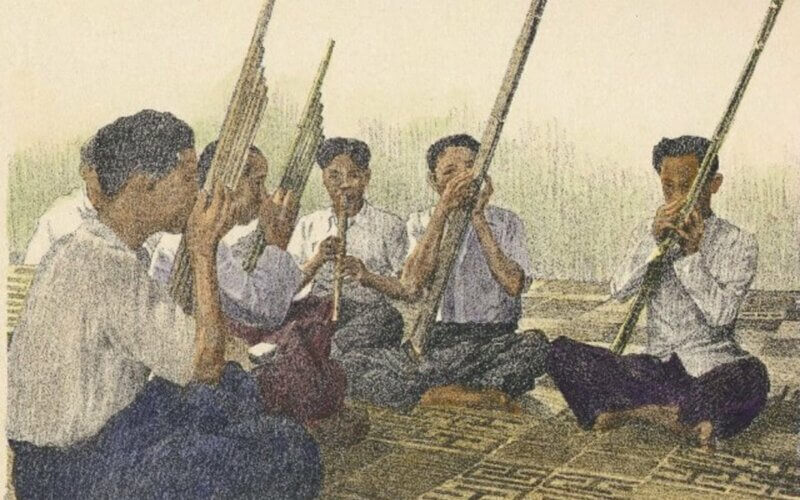

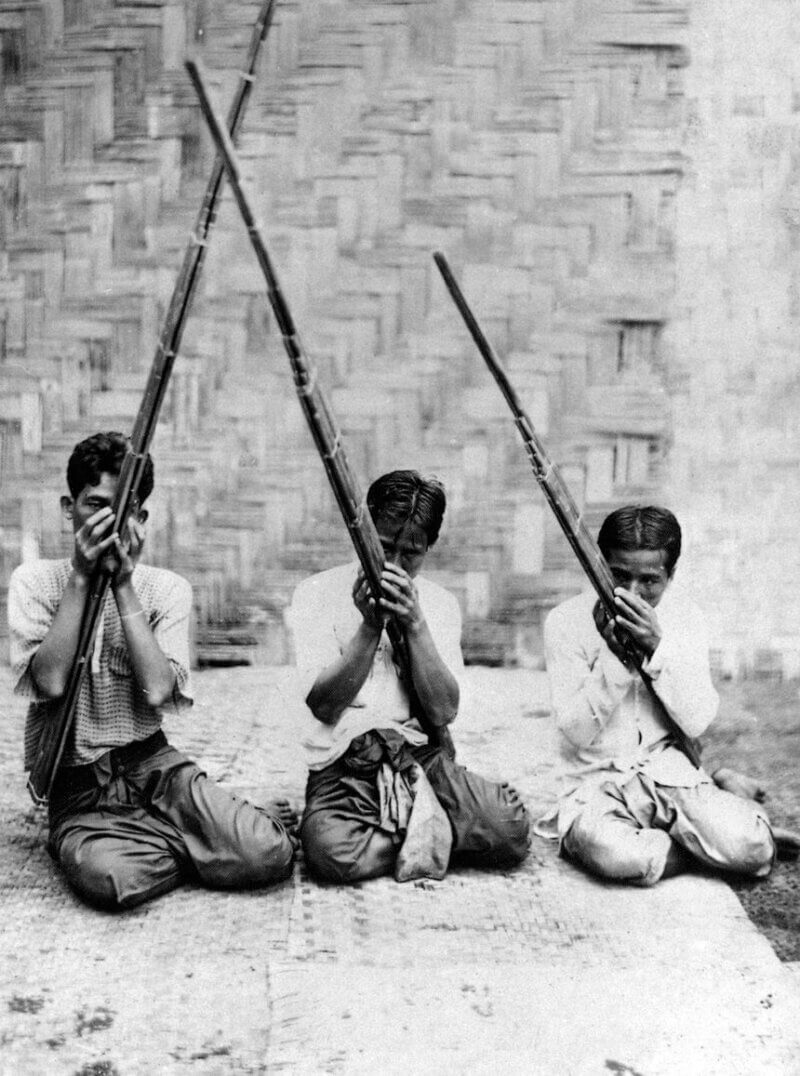

Des mo-khen, musiciens de khène au début du 20ème siècle. Source : Getty.

La musicalité apaisante et énergique du khène

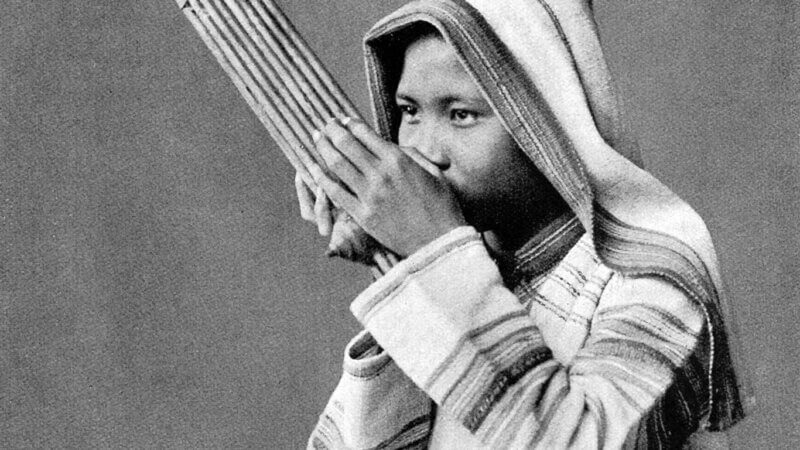

Le khène est un petit orgue à bouche fait de deux rangs de tuyaux de bambou, au nombre de huit de chaque côté et insérés dans une chambre de bois dur dans lequel souffle le musicien. C’est par un jeu d’obstruction des trous de jeu latéral dans chaque flûte, qui permet de créer une pression d’air faisant vibrer l’anche libre ou d’en interrompre le son. Les khènes sont de diverses tailles, graves ou aigus ; certains peuvent mesurer jusqu’à 3m de longueur. C’est un instrument essentiellement polyphonique, découlant d’une recherche d’épaisseur sonore, puisqu’on peut obturer plusieurs trous de jeu à la fois. Il se joue souvent seul, que par des hommes mais sert aussi pour accompagner le chant (ancestralement pratiqué par les femmes) ou en orchestre (molam au Laos).

À noter que si l’invention de l’anche libre est liée à celle du khène, c’est après avoir étudié un cheng chinois à Saint-Pétersbourg qu’un physicien danois suggéra l’introduction de l’anche libre dans l’orgue et cette découverte fut suivie aux 18ème et 19ème siècles de l’invention de l’harmonium, de l’accordéon et de l’harmonica à bouche.

La chambre en bois dur du khène. Photo : Radio France.

Le rôle du khène dans la société laotienne

Profondément ancré dans le patrimoine culturel du Laos, le khène est présent à toutes les étapes de la vie des laotiens : cérémonies et rituels du calendrier bouddhiste, mariages, funérailles et fêtes agraires. Il est très présent aussi dans le répertoire de jeu traditionnel, comme dans les lam et les khap ou lors des joutes de cour d’amour entre jeunes filles et jeunes garçons. Grâce à l’utilisation du bambou, la pratique est également associée à une agriculture naturelle et à un mode de vie sain.

Le musicien du khène, le mo-khen est parmi la figure la plus respectée au sein de la communauté villageoise. Il est souvent considéré comme un sage ou un conteur, qui préserve et transmet les traditions musicales.

Ainsi, par son rôle structurant dans la société et le fait qu’il constitue le cœur de la musique laotienne, le khène est devenu un élément emblématique de la culture lao. C’est à ce titre, que sa musique et ses pratiques sociales qui lui sont liées ont été inscrites en 2017 au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.

Le khène est traditionnellement pratiqué exclusivement par des hommes. Source : Getty.

Sources :

SACHS, Kurt. The History of musical instruments. New-York. Éditions W.W Norton & Company, 1940.

DANIELOU, Alain. La musique du Cambodge et du Laos. Pondichéry. Édition Institut français de Pondichéry, 1957, 74p.

DE LAVENÈRE, Véronique. Ethnomusicologue, docteure de Sorbonne Université, chercheuse associée à l’IReMus (l’Institut de Recherche en Musicologie) et au CASE (Centre Asie du Sud-Est).