La France abrite plusieurs musées d’arts asiatiques remarquables, avec des collections d’une richesse et d’une diversité exceptionnelles. Elles sont le fruit d’une histoire muséographique marquée par l’évolution des regards portés sur l’Orient, de l’intérêt des collectionneurs privés et des politiques culturelles publiques. Cette histoire singulière se déploie sur plusieurs siècles avec deux tournants majeurs.

Une brève histoire de la muséographie asiatique en France

Les prémices de l’intérêt pour l’Asie se manifestent tout d’abord à travers les cabinets de curiosités des nobles et des érudits. Les objets venus d’Orient, ramenés par les compagnies de commerce (comme la Compagnie française des Indes orientales) ou les missionnaires chrétiens en Asie, sont alors perçus comme des curiosités exotiques ou des preuves d’un savoir lointain. On retrouve notamment porcelaines chinoises et japonaises, laques, soieries dans les collections royales et aristocratiques. Soumis à leur environnement occidental, ces objets sont disposés en tant qu’objets décoratifs, sans réelle préoccupation muséographique.

Le XIXème siècle marque un premier tournant avec l’émergence du collectionnisme privé et de l’orientalisme. Elle s’explique notamment par l’ouverture du Japon sur le monde occidental, après sa fermeture (le Sakoku littéralement “fermeture du pays”) à l’Occident depuis le milieu du XVIIème siècle. S’ensuivent explorations scientifiques et missions archéologiques, notamment en Asie du Sud-est durant l’époque coloniale française et britannique. Le site d’Angkor, à partir des années 1860 est notamment le coeur de toutes les attentions mais aussi des convoitises. Les scientifiques et explorateurs parfois peu scrupuleux ramenèrent de nombreuses pièces, contribuant à l’enrichissement des fonds nationaux.

La découverte du site d’Angkor dans les années 1860. Joseph-Henri Deverin, Louis Marie Joseph Delaporte

“Vue générale des façades orientales de Bayon prise de l’entrée des terrasses” (détail), 1891.

Henri Cernushi et Émile Guimet sont deux figures emblématiques de cette période. Multipliant les voyages en Asie orientale, ils rassemblent des collections considérables. Ces deux figures laisseront deux musées éponymes constituant un second tournant majeur : les objets ne seront plus considérés comme seulement des curiosités, mais des témoignages à haute valeur culturelle et artistique, tranchant radicalement avec la négation des cultures dites exotiques dans ce siècle d’une colonisation mondialisée.

Aujourd’hui dans le débat public et la recherche muséographique contemporaine française, il y a questionnement sur la provenance et les restitutions puisqu’une part significative des collections est liée à cette histoire coloniale de la France en Indochine.

Le portrait d’Émile Guimet, créateur et fondateur des musées Guimet, tableau de Ferdinand Jean Luigini peint en 1898.

Les musées d’arts asiatiques remarquables en France

Le musée national des Arts asiatiques – Guimet

Le premier musée consacré à l’Extrême-Orient voit le jour à Lyon, au sein du musée Guimet, nom de cet industriel lyonnais (1836-1918) qui rassemble une collection considérable lors de ses voyages en Asie. Face à l’ampleur de celle-ci et par la volonté de l’État, le musée est transféré à Paris en 1889 au sein du musée national des Arts asiatiques – Guimet. C’est de nos jours, le musée d’art asiatique le plus important d’Europe et l’un des plus complets au monde. La collection dédiée à l’Asie du Sud-Est est la plus riche du musée, avec notamment une partie majeure consacrée à la statuaire et au décor architectural de l’Empire khmer.

Le musée Guimet de Paris abrite notamment un fronton en grès d’un porche du temple de Banteay Srei (Xème siècle).

Le musée Cernushi

Le musée Cernuschi est l’autre musée parisien dédié aux arts asiatiques. Situé près du parc Monceau, ce musée est le deuxième musée français consacré aux arts asiatiques et l’un des cinq plus importants pour l’art chinois en Europe. Ce musée est créé initialement grâce au legs des collections fait en 1896 à la Ville de Paris par le financier Henri Cernuschi (1821-1896), qui lors de son tour du monde entre 1871 et 1872 ramène pas moins de 5000 objets, principalement des bronzes chinois et japonais. Dès son retour en janvier 1873, il met à disposition sa collection nouvellement acquise pour l’Exposition de l’Extrême-Orient au Palais de l’Industrie de septembre à novembre 1873. Cette exposition est organisée à l’occasion de la tenue du tout premier Congrès des Orientalistes en septembre et qui met à l’honneur le Japon. Sa collection obtiendra un tel succès, qu’il décidera à ce moment-là d’ériger la demeure qui abrite aujourd’hui son musée éponyme.

Portrait d’Henri Cernushi par Bonnat, Léon, peinture à l’huile, 1890. Musée Cernuschi, musée des Arts de l’Asie de la ville de Paris.

Le musée des Confluences

Le musée des Confluences à Lyon, n’est pas exclusivement un musée d’art asiatique mais il possède une importante collection Asie de plus de 10 000 œuvres, issue des collections de l’ancien musée Guimet de Lyon, allant de l’Âge du Bronze à nos jours et couvrant l’ensemble du continent. Ce musée dit encyclopédique a su intégrer cette collection asiatique majeure dans un parcours muséographique global reconnu.

Les musées d’Arts asiatiques de Nice et de Toulon

Enfin citons également deux musées d’arts asiatiques importants situés dans le sud-est de la France avec le musée des Arts Asiatiques de Nice, conçu par l’architecte japonais Kenzo Tange. Il offre une approche transversale des arts et des civilisations asiatiques.

Et le musée des Arts Asiatiques de Toulon installé dans la Villa Jules Verne, qui propose une approche originale des arts asiatiques à travers ses divinités et ses héros issus des mythologies et récits d’Extrême-Orient.

Les musées d’arts asiatiques sont ainsi le fruit d’une évolution allant d’une curiosité exotique à une discipline scientifique et artistique reconnue, portée par des figures de collectionneurs visionnaires et des institutions nationales de premier plan. Institutions vénérables, elles doivent cependant aujourd’hui s’adapter aux sensibilités contemporaines et aux nouvelles approches de présentation des cultures du monde.

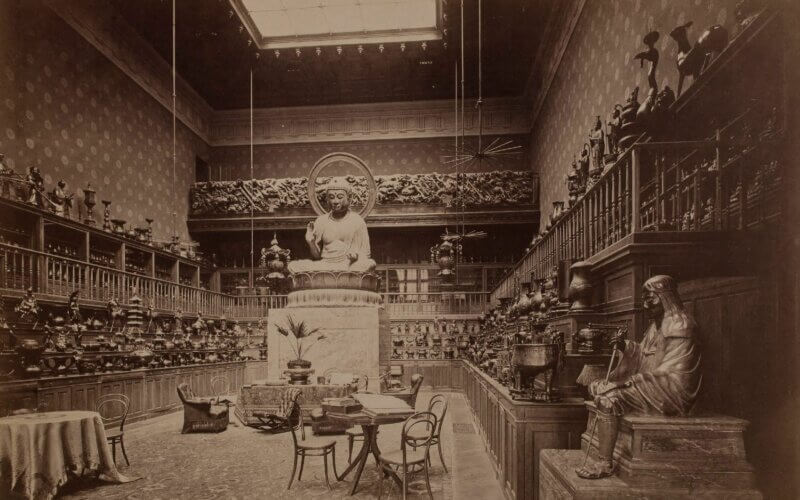

Photo bannière : Le musée Cernushi en 1880, auteur anonyme, photographie conservée au musée Carnavalet de Paris.

Bonjour Quoc Anh,

Super article qui me donne envie sans tarder de visiter ces quelques musées asiatiques français en attendant mon prochain voyage en Asie du sud est ! J’adore votre blog, continuez !

Cordialement

Bonjour Philippon,

Nous sommes ravis de savoir que cet article vous a donné envie de pousser quelques portes de ces lieux en effet fabuleux et prélude à un voyage loin et à la rêverie.

Nous vous remercions d’avoir consacré du temps à sa lecture !

L’équipe 360 Indochine, blog d’Amica Travel.