L’arrivée des Khmers rouges à Phnom Penh, le 17 avril 1975, par son importance historique et de ce qui s’en est suivi, a été un moment clé et marquant de l’histoire moderne du Cambodge. Revenons sur le contexte qui a précipité la chute de la capitale cambodgienne et les raisons de son évacuation.

Contexte

La chute de Phnom Penh est l’issue finale de la guerre civile cambodgienne (1967-1975) qui opposa les forces du Parti communiste du Kampuchéa, connues sous le nom de « Khmers rouges », leurs alliés de la république démocratique du Nord Vietnam et du Front national de libération du Sud Vietnam (dit Viet Cong) à celles du gouvernement du Royaume du Cambodge (après octobre 1970, la République khmère), soutenues par les États-Unis et la république du Sud Vietnam.

Partie d’une révolte locale de paysans dans la province de Battambang, Lon Nol un général de l’armée a pris le pouvoir pendant que le prince Sihanouk était à l’étranger. Ce fait d’armes a déclenché une guerre civile qui fut exacerbée par l’influence de la guerre du Vietnam toute proche et par le contexte mondial de la guerre froide.

Cette guerre civile s’est traduite notamment par des bombardements aériens massifs des Américains, en soutien pour le gouvernement cambodgien et surtout pour tenter de couper le ravitaillement en nourriture et en matériel des miliciens du Sud Vietnam par les combattants du Front national de libération du Sud Vietnam (Viet Cong) via la piste d’Hô Chi Minh. Ces destructions d’ampleur ajoutées à la destruction de l’économie cambodgienne et à la famine de la population ont contribué au renforcement du mouvement khmer rouge, qui s’avérera être l’un des plus sanglants régimes du XXe siècle.

Un soldat des troupes gouvernementales (Forces armées nationales khmères dites aussi FANK). Photo : Roland Neveu.

La chute de la ville

Suite à l’affaiblissement du gouvernement cambodgien, notamment avec la perte de son soutien extérieur (les Etats-Unis étant plus préoccupés par la guerre du Vietnam voisine) face à la montée en puissance des Khmers rouges, le siège de Phnom Penh constitue la dernière étape des Khmers rouges pour la prise du pouvoir.

La ville fut ainsi durant les cinq années de la République khmère (1970-1975), enclavée, puis lors des trois derniers mois, assiégée et bombardée par les troupes des Khmers rouges. Dans une ville surpeuplée, accueillant les réfugiés civils des environs, les ravitaillements ne furent rendus possibles que par des convois le long du Mékong provenant du Sud-Vietnam et par l’aéroport de Phnom Penh Pochentong. L’offensive finale débute dès la fin mars et jusqu’au 17 avril 1975, où les troupes gouvernementales (Forces armées nationales khmères dites aussi FANK) et celles de la marine nationale khmère (MNK) perdent leurs positions dans la campagne environnante et sur les cours d’eau entourant la ville. S’ensuivent démissions (notamment par le Premier ministre Lon Nol le 1er avril), défections diplomatiques et par le non-retour à Phnom Penh du prince Norodom Sihanouk, réfugié à Pékin, pourtant figure de proue des troupes gouvernementales. L’avancée sur le terrain et la situation politique défaillante constituent un contexte propice à l’entrée finale des troupes des Khmers rouges dans la capitale.

Ça sera chose faite le 17 avril 1975. Dès l’aube, la rumeur d’un ordre d’évacuation parcourt soudainement la ville. En début d’après-midi, une voix se réclamant à la fois du nouveau Kampuchéa et de l’appui du patriarche de la communauté bouddhique précise que la victoire a été acquise par les armes et non par la négociation et convoque au ministère de l’Information tout ce que Phnom Penh compte de ministres et de généraux. Ces derniers tombent dans le piège en répondant à l’appel et toute cette élite politico-militaire est embarquée vers une destination dont nul ne reviendra.

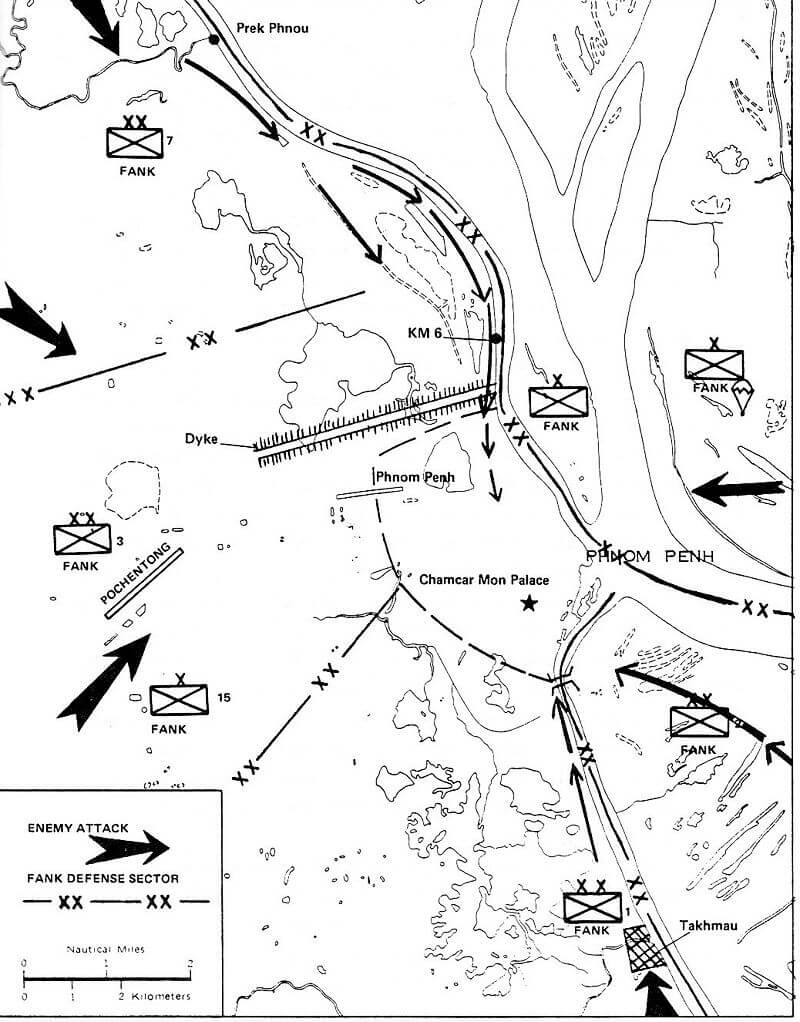

L’offensive finale contre Phnom Penh, avril 1975.

Carte du Lieutenant-Général Sak Sutsakhan.

L’évacuation de la ville

Tout s’accélère alors, l’évacuation de Phnom Penh devient forcée, totale, effectuée sans la moindre compassion et sous prétexte que la ville va être bombardée et doit être nettoyée de toutes ses armes. Durant trois jours les vainqueurs vident donc la capitale en urgence, y compris les hôpitaux, pagodes et l’hôtel Phnom où la Croix-Rouge internationale essaie d’organiser une zone internationale de sécurité et de neutralité. On observe alors d’immenses colonnes hétéroclites de piétons qui se mélangent aux véhicules de toutes sortes partant dans toutes les directions depuis Phnom Penh.

S’ensuivent tris et déportations dans les lieux de regroupement situés aux limites de l’agglomération, où la population est contrainte de s’arrêter plusieurs jours pour se nourrir. Le premier tri consiste à distinguer officiers, fonctionnaires et techniciens utiles. Après deux trois semaines de marches et de tris successifs, la population citadine se retrouve dans les villages de l’ancienne zone libérée où ils sont logés par des paysans et contraints à travailler la terre. Délestés de leurs papiers d’identité, ils sont entièrement dépendants des distributions alimentaires gérées par l’Angkar (le Parti communiste du nouveau Kampuchéa).

Si Phnom Penh a été évacuée de la sorte c’est parce qu’elle était considérée par les dirigeants du parti, comme étant un corps étranger à la nation, puisque qu’elle s’est développée durant le protectorat français et était particulièrement peuplée jusqu’à la seconde guerre mondiale par une population chinoise et vietnamienne. La ville fut aussi considérée comme étant une capitale luxueuse et pervertie, symbolisant l’inégalité et la corruption par les noyaux des Khmers rouges, à savoir des paysans en armes qui s’estimaient puritains et courageux. Quant à la dimension politique de l’événement, cette évacuation a permis une massive et monstrueuse opération de police en liquidant la totalité des dirigeants vaincus et prend de court un éventuel retour surprise du prince Norodom Sihanouk, dont on saut qu’il n’était pas inimaginable. La chute de Phnom Penh marque le début d’un régime de 3 ans, 8 mois et 20 jours, au sein duquel la révolution radicale entraîne un cataclysme politique qui va causer la mort d’environ 2 millions de Cambodgiens.

Dépôt d’armes réquisitionnées par les Khmers rouges lors de la chute de Phnom Penh. Photo : Roland Neveu.

Films & livres

La chute de Phnom Penh par son histoire dramatique a été le sujet de deux films :

- La Déchirure (The Killing Fields), film britannique réalisé par Roland Joffé sorti en 1984. Le titre original du film fait référence au camp d’exécution sommaire de Choeung Ek, communément appelé “Killing Fields (les champs de la mort), où furent exécutés des milliers de Cambodgiens. Aujourd’hui situé dans la banlieue de Phnom Penh, ce lieu est devenu un mémorial dédié au génocide.

- D’abord, ils ont tué mon père, film américano-cambodgien réalisé par Angelina Jolie sorti en 2017. Ce film est une adaptation du roman autobiographique de la militante cambodgienne Loung Ung, qui s’enfuit du Cambodge à l’âge de dix ans du camp de Choeung Ek pour se réfugier aux États-Unis. Aujourd’hui Loung Ung est une militante très impliquée dans les droits de l’homme et la lutte contre les mines antipersonnel.

Affiche du film américano-cambodgien “D’abord, ils ont tué mon père”, réalisé par Angelina Jolie sorti en 2017.

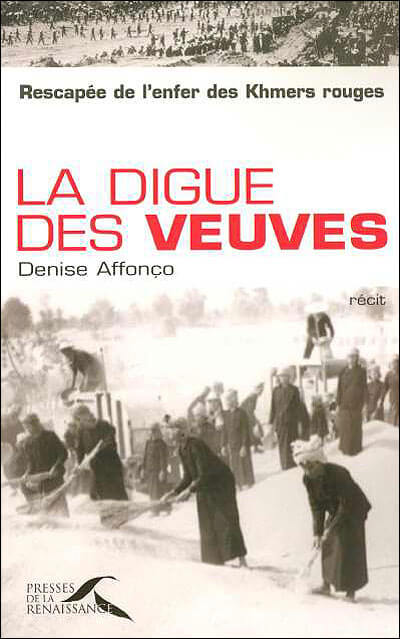

Et de plusieurs livres dont ceux de Mme Denise Affonço, qui après avoir témoigné au procès de Pol Pot en 1979, a pu rejoindre la France. Elle témoigne du basculement de son existence paisible au Cambodge en compagnie de sa mère vietnamienne et de son père français jusqu’à ce que les Khmers rouges entrent dans sa vie en avril 1975. En choisissant de rester sur place avec son mari chinois et pro-communiste, elle se retrouve déportée à la campagne et connaît un véritable cauchemar. Elle perdra son conjoint jugé “trop intellectuel” et sa fille cadette; et elle en sera officiellement avertie lorsqu’on l’assignera à la construction de la “digue des veuves”. Quatre années d’horreur auxquelles mettra fin l’arrivée des Vietnamiens en janvier 1979, qui permettront à Denise de retrouver son fils aîné et d’être rapatriée en France. Ces deux livres “Rescapée de l’enfer des Khmers rouges” et “La digue des veuves” racontent l’épreuve de cette mère courage qui, au milieu du chaos et du désespoir, n’a jamais cessé de se battre pour la vie.

“La digue des veuves” de Denise Affonço publiée aux éditions Presses de la Renaissance en 2005, 260 pages.

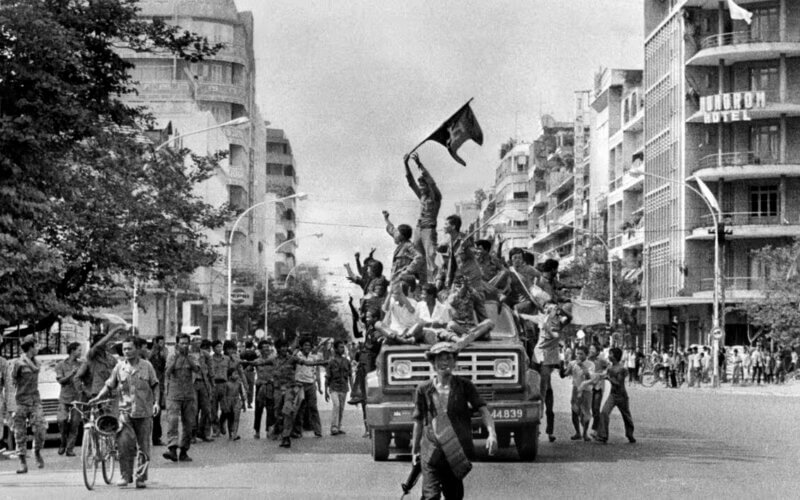

Photo bannière : entrée dans Phnom Penh d’un char conduit par des membres de MONATIO, reconnaissables avec leur drapeau. Ce mouvement prétendument nationaliste d’abord tolérés par les Khmers rouges furent ensuite arrêtés et exécutés. Photo : Roland Neveu.